1. 舞踏の誕生と背景

舞踏の成立は、1950年代に世界各地で興った実験的芸術運動の流れの中で生まれた。 しかし日本の舞踏は、単なるアヴァンギャルドではなく、身体の奥に潜む日本的感性への沈潜を特徴とする。 シュルレアリスムやドイツ表現主義、フランス文学の影響を受けつつも、 自然やカミ、宇宙の「気」に根ざした身体表現として独自の進化を遂げた。 土方巽、大野一雄、笠井叡はそれぞれ異なる道を歩みながらも、身体の奥底にある「未知なる存在」を踊り出そうとした。

2. 舞踏をめぐる誤解

「暗黒」「死体」といった言葉によって舞踏はしばしば誤解されてきた。 しかし土方巽にとって「暗黒」とは退廃ではなく、より強い光を見出すための深い闇であった。 彼の言葉「闇の中は光でいっぱいだ」は、闇を通して世界を再生しようとする意思の表れである。 また「死体」とは腐敗する肉ではなく、祖先たちの命と記憶を内に宿した「生の源」としての身体を意味していた。 舞踏は破壊ではなく、創造のための沈黙の儀式なのだ。

3. 舞踏と身体

舞踏は、身体を「表現の道具」ではなく「存在そのもの」として捉える。 骨や筋肉、神経のひとつひとつに刻まれた無意識の記憶を掘り起こし、 言葉にならない声を聴きとることから始まる。 それは、古代から続く生命の記憶を呼び覚まし、身体そのものが語る詩を生きることだ。 理性を超え、自然や宇宙と共鳴する身体が、舞踏の真の主題である。

4. 舞踏と記憶

舞踏の身体は、祖先たちの記憶を宿す容れ物である。 土方巽が「自分は老人でも赤ん坊でも木々でもある」と語ったように、 舞踏は個人を超え、集合的無意識の深淵とつながる。 観客と舞踏家はその場で共に沈潜し、原初の記憶を呼び起こす儀式を共有する。 涙が流れるのは、魂がその深層に触れる瞬間である。

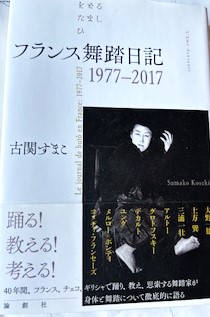

5. 最後に

月下舞踏会主宰・古関すまこは、舞踏創始者たちの原典に立ち返りながらも、 40年にわたるフランスでの活動、太極拳講師としての経験を通じて独自の舞踏観を築いた。 彼女の舞踏は、伝統の継承と革新の融合であり、常に「新しい目」をもって生きた身体を探究し続けている。 舞踏とは、過去と未来、死と生の狭間で踊る「いのちの言葉」である。